赤ちゃんが産まれて最初の手続きが出生届です。

お母さんは一生懸命に産んでくれたので、体がお疲れですから休ませてあげたいと考えているお父さんも多いと思います。

私も市役所に勤務していましたが、そのときは戸籍や住民登録の担当をしたことがなかったので、手続きに迷った経験があります。

その後、戸籍や住民登録・マイナンバーを担当させてもらいましたので、今はみなさんにアドバイスできると思います。

ここでは、父母が婚姻関係にある「嫡出子」の場合の出生届の書き方や提出に必要な書類、里帰り出産をした場合の手続きなど、多くの方が該当する事例や疑問について記入例などを交えて解説していきます。

出生届とは

赤ちゃんが産まれただけでは、その後の行政サービスや社会生活に支障がでますよね。

そこで、戸籍や住民登録をすることで赤ちゃんの存在を知らせるために必要な手続きが「出生届」です。

出生届を提出することで、お父さん・お母さんと同じ戸籍に入ることになり、自動的に住民票にも記載されることになります。

親が提出していなかったばかりに、行政サービスが受けられなかったり、学校へ入学できなかったりといったケースが存在している事実も現実としてあります。

出生届の読み方

少しお話が逸れますが、読み方について調べていらっしゃる方が多いので、一般的な読み方を説明しておきます。

一般的な国語辞典では「しゅっしょうとどけ」と記載されています。

しかし、医学用語的には「しゅっせい」と呼んでいることから、お医者さんは「しゅっせいとどけ」とおっしゃる方が多いようです。

いつまでに出すの?

戸籍法(第49条)には、「出生の届出は、十四日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。」とあります。

| 国内出産 | 産まれた日から14日以内 |

| 国外出産 | 産まれた日から3ヶ月以内 |

正当な理由もなく期限を超えてしまうと、5万円以下の過料を科せられることになります。

代理人でも出せるの?

出生届は代理人でも提出することができます。

その際、委任状は不要です。

あくまでも嫡出子の場合の届出人は父母どちらかであり、代理人は預かった書類を提出する「使者」です。

出生届のどこにも代理人の名前は出てきません。

出生届の用紙入手方法

出生届の用紙は、あらかじめ役所などで入手しておく必要はありません。

私も初めての子が産まれるとき、市役所で出生届をいただきに行きましたが、一般的な産婦人科院であれば病院でお持ちのため、役所に出向く必要はありません。

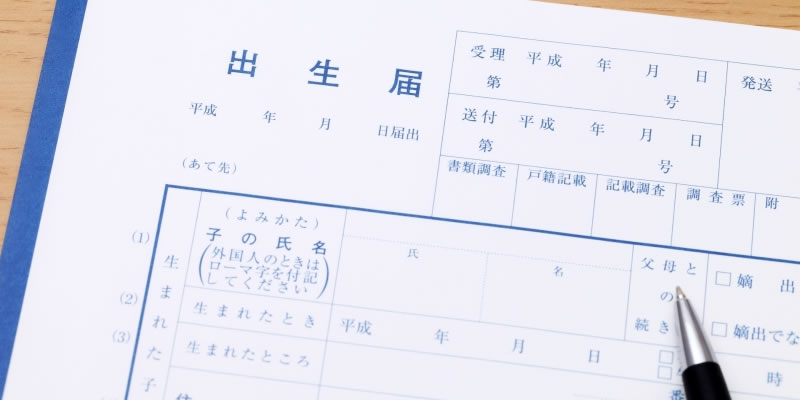

出生届と出生証明書はセット

届書は左半分が出生届、右半分が出生証明書になっています。

出生証明書は医師が証明する欄ですから、出産後に証明書部分を記載できるように病院で事前に用紙を用意しているのです。

ダウンロードサービスなどを利用して、オリジナルの出生届の用紙を使用したい場合には、病院へお願いして事前に用紙を渡しておく必要があります。

出生証明書はいつもらえる?

出産が終わり、お母さんが病室に戻って休んでいる頃合いで、看護婦さんから出生証明書を手渡しされることが多いです。

その証明書をもらうと、出生届を提出することが可能になります。

出生届の届出先

出生届を提出することができるのは、父母の本籍地や住所地などにある市区町村役場です。

| 国内出産 | ・父母の本籍地の市区町村役場 ・父母の住所地の市区町村役場 ・出産した病院が所在する市区町村役場など |

| 国外出産 | ・その国に駐在する日本の大使館、公使館又は領事館 |

土日でも24時間届出可能

お父さんのお仕事の都合などにより、平日に届出することができない場合もあると思います。

出生届に限らず、ほとんどの戸籍の届出は24時間365日提出が可能です。

ただし、役所の閉庁時間に届出書を受け取るのは役所の職員ではなく、警備員の方の場合がほとんどです。

届出の内容をチェックすることはできませんので、必ず連絡先を明記しておいて平日に役所の職員からの連絡が受け取れるようにしておきましょう。

また、届出を受け取っただけの状態ですから、戸籍はもちろん、職場などの手続きのための住民票を即日で取得することはできませんので注意が必要です。

また、後からお伝えする「出生届出済証明」をすることができませんので、後日、母子健康手帳を持参のうえ来庁する必要があります。

届出の必要書類と持ち物

必要書類は、「記入済みの出生届」、「母子健康手帳」です。

このとき、右半分の出生証明書に記入漏れがないかも確認しておきましょう。

必要書類と持ち物

- 記入済み出生届

- 医師の記載した出生証明書

- 母子健康手帳

- 届出人の印鑑

- 窓口に来た人の本人確認書類

出生届の出し方としては、上記のものを添えて、窓口へ出すだけです。

出生届に100均の印鑑は使える?

シャチハタなどの浸透印でない限りは、100均のプラスチック製の印鑑でも問題はありません。

出生届に押印する印鑑は、実印ではなく一般的な認印ですね。

とはいえ、大切なお子様の手続きですから、欠けたり歪んでいるものではない印鑑を使うようにしてください。

出生届出済証明

役所の開庁時間に母子健康手帳を持参して出生届が受理されると、即日で出生届出済証明を記載してもらえます。

出生届出済証明とは、母子健康手帳の1ページ目にある欄に、戸籍を受理した市区町村役場が記載する証明のことです。

母子健康手帳への出生届出済証明の記載は、乳児健診などの際に必要になりますので、出生届の提出時に持参するのを忘れないようにしましょう。

中には、戸籍の提出時に証明内容を印刷した紙を渡して、母子健康手帳に貼付できるようにしている役所もあるようです。

里帰り出産の場合の注意点

里帰り出産をされる場合、最寄りの市区町村役場で出生届の提出をお考えになるかもしれません。

確かに、最も近くにあるため楽かもしれませんが、デメリットも多くあります。

というのも、お子様の手続きは出生届だけではありません。

また、その他の出産後の手続きに必要なのは戸籍よりも住民票だと思います。

住民票を早く作ることで、世帯関係を証明することができるので健康保険証の作成などの手続きが早くすることができます。

出産に駆け付けたお父さんに、医師が記載した「出生証明書」と「母子健康手帳」を預けて、住所地の市区町村役場に届けてもらうのが、その後の手続きをスムーズにするポイント。

里帰り出産など、本籍地でも住所地でもない市区町村役場へ出生届を提出した場合、住民票に登録されるのに2週間程度の時間がかかります。

できるだけ早く健康保険証を作ってあげる方が、赤ちゃんに治療が必要な場合にも助かります。

さらに、福祉医療の手続きや児童手当、保健センターなどへの手続きのために後日住所地の市区町村役場へ来庁することになります。

住所地に提出するメリット

- 住民票を即日に発行することができる

- 福祉医療や児童手当の手続きも同日に完了できる

- 保健センターなどへの連絡がスムーズ

出生届の書き方【嫡出子】

前置きが長くなってしまいましたが、ここからは記入例を交えて、出生届の書き方をお伝えしていきます。

書き間違っても正しく訂正すれば問題はありませんので、安心してください。

出生証明書の氏名欄は空白のまま

大原則として、出生届の右半分の「出生証明書」は医師や助産師が証明する欄です。

絶対に加筆・修正をしてはいけません。

よくある間違いですが、出生証明書の中に「子の氏名」欄が空白になっているため、赤ちゃんのお名前を記入される方がいらっしゃいます。

お父さんお母さんが赤ちゃんのお名前を届け出るには、左半分の出生届の部分に記載しますので出生証明書中の「子の氏名」欄は空白のままにしてください。

生まれた子の欄

子の氏名

赤ちゃんの名前を氏・名に分けて記入します。

そのうえによみかたをひらがなで記入きましょう。

お子様のお名前に使える文字についてですが、戸籍法第50条では「子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。」と規定されています。

さらに具体的には戸籍法施行規則第60条に以下のように書かれています。

第六十条 戸籍法第五十条第二項の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。

一 常用漢字表(平成二十二年内閣告示第二号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。)

二 別表第二に掲げる漢字

三 片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。)

常用漢字と人名用漢字合わせると約3000文字にもなりますので、一般的なほとんどの漢字は使用することができますが、届出前に確認しておくと良いと思います。

出生届の提出時に、役所の担当者が使用できる漢字かどうか確認します。

似ている間違った漢字を記入しないということだけ注意してください。

よみかたについて定めはありませんので、届出人が考えるよみかたを記入してください。

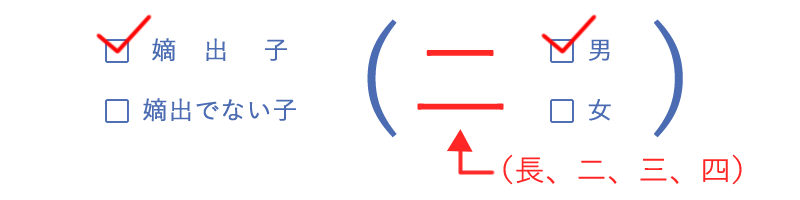

父母との続柄

まずは「嫡出子」または「嫡出でない子」のどちらかの□にレ点を記入します。

嫡出子とは婚姻関係のある間に生まれた子を指します。

ここでは嫡出子の場合について説明していますので、嫡出子にレ点をいれましょう。

注意点としては、住民票の続柄のように「子」ではなく、長男・二男、長女・二女などを記入します。

実際に記入するのは「一」「二」「三」などの漢数字だけを記入します。

次男や次女ではなく、二男・二女となることに注意してください。

その後、性別の□にレ点を記入します。

生まれたとき・生まれた場所

右半分の出生証明書に記載のあるとおりに記入しましょう。

住所

住民票の情報になります。

住所の書き方は、住民票のとおりの書き方になりますから、番地などにハイフンを使わない正式な表記です。

マンション名などが住所に含まれる場合と含まれない場合がありますから、わからない場合は窓口で確認すると良いと思います。

もし、ご自宅に通知カードや個人番号カードをお持ちならそちらを確認すると正しい住所番地を確認することができます。

世帯主がお父さんまたはお母さんの場合の続柄は子にチェックを入れます。

もし、赤ちゃんからみて祖父母と同じ世帯で、祖父母のどちらかが世帯主となっている場合には、続柄は「子の子」となります。

生まれた子の父と母の欄

本籍についても住所と同様に正確な番地を書く必要があります。

住所で○番○号という表記の場合は、○番で終わったり、住所にマンション名が入っていても本籍ではマンション名を含まないなどあります。

住所地の窓口に直接提出する場合は、空白のまま持って行き、担当者に確認してから記入してもかまいません。

同居をはじめた日ですが、婚姻届の記入とまったく同じです。

婚姻年月日や同居を始めた(同じ住所にした月)を記入しておけばOKです。

世帯の主な仕事について、選択した内容によって取り扱いがかわるものではなく、統計的なものですから神経質になる必要はありません。

1~6の分類に当てはまると思われるものにチェックを入れてください。

父母の職業の欄は、国勢調査の年だけ記入が必要で、それ以外の年度の場合は空白でかまいません。

国勢調査の年の場合でも、職業の分類や記載名称は表で分類されていますので、窓口へ行ってから表を確認しながら記入して問題ありません。

その他の欄

シングルマザーの場合やハーフの方の場合に、個別に注意事項を記入する欄になります。

ここでは詳細は説明しませんが、記載する文言もある程度決まっているため、必要な場合は役所担当者の指示に基づいて記入します。

届出人の欄

届出人は原則として父母のどちらか、または両名です。

1~7までの候補が記載してありますが、優先順位の高い人が届出を行う必要があります。

父母両名が届出人となる場合には、1の父母どちらにもチェックして、以降の住所や署名捺印を二人分することになります。

一般的には父母のどちらかが届出人となることが多いです。

また、住所や本籍地の記入については先ほどお伝えしたとおり、住民票や戸籍謄本に記載のとおり記入する必要があります。

捨印と連絡先の記入を忘れずに

出生届の欄外に、捨印を押印する場所や連絡先を記入する欄が設けられていることがあります。

また、専用の欄が設けられていない場合であっても、欄外に捨印と連絡先の記入を忘れないようにしましょう。

捨印を押印しておくことで、訂正印を何度も押すことがなくなります。

捨印ではなく、訂正箇所にだけ押印するという方は「訂正印の使い方」を参考に訂正してください。

また、使者(代理人)へ提出を依頼した場合にもスムーズに訂正することができます。

連絡先については、後日戸籍の届出の中で確認したいことがあった場合に使用します。

連絡が付かない場合には、戸籍の処理が滞ってしまいますので、必ず書くようにしましょう。

出生届の書き方まとめ

お子さんのお名前は、お父さんお母さんからの初めてのプレゼントですから、丁寧に手続きしたいと考えるのはとても理解できます。

出生届の記入を間違ったとしても、訂正すればお子さんの住民票や戸籍の作成に影響はありません。

窓口で適切に訂正箇所を指摘してもらえますし、神経質にならないことです。

それよりも大切なことは、より早くお子様の健康保険証や児童手当の手続きをすることです。

私自身も、生まれた赤ちゃんの健康状態が優れず、治療が必要になった期間がありました。

ある程度健康保険証の提示は待ってもらえますが、できるだけ早く持っている方が安心することができます。

また、児童手当は申請主義ですから、申請のタイミングが遅れると、1ヵ月分もらえないということもあり得ます。

速やかに住民票を作成してあげて、手続きすることが親子にとって良いと思います。

住民票ができるのと同時に赤ちゃんの住民票コードやマイナンバーも附番され、後日通知カードが郵送されます。

赤ちゃんに印鑑をプレゼントするのがおすすめ

両親からの初めてのプレゼントがお名前だとすると、次にしてあげたいのは印鑑のプレゼントです。

これから先、大切なお子様のために貯蓄をしたり、お小遣い管理のために子供の銀行口座を作ることがあると思います。

我が家では、誕生日プレゼントとして子供ひとりひとりに印鑑を贈りました。

どうしても名前は形には見えませんから、何かプレゼントしたいという親の自己満足かもしれませんが、女の子には琥珀、男の子には桜の木を使った印鑑をプレゼントして銀行印として登録しています。

少し大きくなって、自分の名前を彫った印鑑を渡してあげると、とても喜んでしました。

もし、同じように印鑑をプレゼントしようと思われるなら、下に紹介するネット通販で購入するのがおすすめです。

印材の卸売問屋が元のショップなので、実店舗の印章店よりも素材の種類が豊富で、かつ問屋価格で買えるので「安くて高品質」なんです。

よかったら見てみてください。

| サイトURL | https://www.inkans.com/

|

| 電話番号 | 047-489-5595 平日10:00~13:00 14:30~18:00 |

| 支払方法 | クレジットカード/代金引換/銀行振込/Amazon Pay/コンビニ払い |

| 即日出荷 | 一部可(+300円~) |

| 送料 | 全国一律料金540円 (5,400円以上無料) |

| 彫刻方法 | 手仕上げ/手彫り |

| 印影プレビュー | 注文前(仮)・注文後 ブラウザ回答方式 |

| 旧字対応 | 旧字表からコード入力 |

| 保証 (対応商品のみ) |

10年保証 |