引っ越しの手続きというと、役所手続きがありますよね。

中でも転出届は住民票の住所を変更するために必要な手続きです。

でも実際に書類を見てみると、世帯主とか続柄とかいろいろ書くところがあったり、郵送で届けができたりいろいろと知らないことがあると思います。

ここでは、転出届の書き方や手続きに必要な書類までを私の実務経験から丁寧に解説していきたいと思います。

国外への転出を予定されている場合は「海外への転出手続き解説」も合わせて参考にしてください。

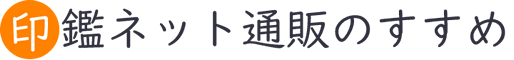

転出届の流れ

転出手続きの大まかな流れ

- 引っ越し前の市区町村役場で転出届を提出

- 「転出証明書」が発行される

- 引っ越し前市区町村でその他の手続き(後始末)

- 発行された「転出証明書」を持って引っ越し後の市区町村役場で転入届を出す

- 引っ越し後市区町村役場でその他の新規届出

転出というのは「市区町村をまたがる住所異動」をするときの手続きのことです。(政令市の区を除く)

同一の市区町村内の引っ越しのことを「転居」といいます。

転居や転入について詳しくは「転居手続きを解説」や「転入手続きを解説」を参考にしてください。

転出手続きと必要な持ち物

| 届出場所 | 転出する市区町村役場窓口 |

| 手続き可能時間 | 窓口開庁時間または郵送 |

| 郵送手続き | 可 |

| 申請者 | 世帯員または代理人 |

| 届出期限 | 新住所に転入する前 |

| 手数料 | 不要 |

| 所要時間 | 10分程度(混雑による待ち時間を除く) |

| 根拠法令 | 住基法第24条 |

予定日が決定したら早めに手続きしてしまいましょう。

世帯員届出時の必要な持ち物

- 届出人の本人確認書類

- 届出人の印鑑

- (特例転出をする場合)届出人の個人番号カードまたは住基カード

- (該当者のみ)転出予定者全員の印鑑登録証

- (該当者のみ)転出予定者全員の国民健康保険被保険者証

- (該当者のみ)転出予定者全員の後期高齢者医療制度被保険者証

ただし、健康保険証など写真がないものの場合、複数の資料を求められることがあります。

代理人届出時の必要な持ち物

- 代理人の運転免許証などの本人確認書類

- 代理人の印鑑

- 委任状

- (該当者のみ)転出予定者全員の印鑑登録証

- (該当者のみ)転出予定者全員の国民健康保険被保険者証

- (該当者のみ)転出予定者全員の後期高齢者医療制度被保険者証

届出事項

転出時に必要な情報

- 転出する人の氏名、続柄、生年月日

- 新住所(転入予定の住所)

- 転出(予定)年月日

それぞれの項目については「転出届の書き方」で後述します。

転出届けはいつから出せる?

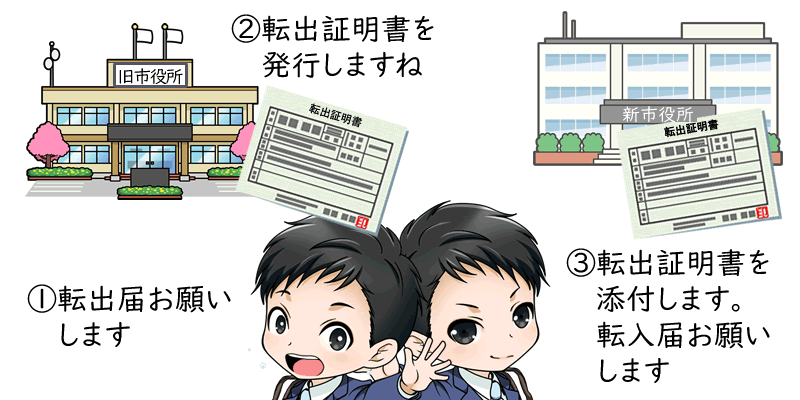

法律に規定されているとおり、転出届は事前に届出なければなりません。

では、転出予定日の何日前から転出届を出すことができるのかというと、明確な法律の規定はありません。

実務上は、転入届の規定を準用して、「転出予定日の14日前から転出届を受け付ける」という市区町村が多いと思います。

とはいえ、忙しい中で役所に行くタイミングが合わないことも考えられます。

その場合は、実際に住所を引き払ってしまった後に転出届を出すこともできます。

転出届は郵送でもできる

ほとんどの市区町村では、転出届を郵送で受け付けています。

方法は、窓口での届出と同様のものと返信用の封筒を同封して送付するだけです。

郵送物に同封するもの

- 転出届

- 本人確認書類のコピー

- 切手を貼った返信用封筒

- 健康保険証や印鑑登録証などの返還すべきもの

転出証明書の返送先は原則として住民登録されている住所です。

すでに引っ越し先へ移動しているなどの場合は、事前に市区町村役場へ電話で相談してください。

転出届を取り消しできる?

原則として、未来の予定を届け出るものですから、転出届自体を取り消すことはできます。

ただし、引っ越し後事後に転出を届け出た場合は、取り消すことはできません。

マイナンバーカードを使えば転出証明書が不要に

通常は転出届けを出した後、引っ越し先の市区町村役場に転入するために必要な「転出証明書」を受け取ることになります。

しかし、マイナンバーカードや住基カードを使ったいわゆる「特例転出」を使えば、「転出証明書」なしに転入届をすることができます。

現在では、日本のすべての市区町村が住基ネットでつながっています。

そのネットワークを使って、どの人が転出して、どこに転入予定なのかが送信されています。

マイナンバーカードや住基カードを使えば、転出証明書の内容を転入予定先へ通知することができるため、転出証明書が不要になります。

とはいえ、メリットは書類を持ち運ばなくても良いという程度で大きなメリットはありません。

転出と合わせてしておきたい手続き

児童手当の住所変更手続き

児童手当の受給者が転出する場合には、「受給事由消滅届」の提出が必要です。

また、転入時に必要な持ち物についての案内を聞いておきましょう。

請求手続が遅れると,遅れた月分の手当が受けられないことになります。

必要な所得証明書を取得しておく

所得証明書は1月1日時点の住所地でしか発行することができません。

今ではマイナンバーを使うことが増えましたので、役所手続きで所得証明書の提示を求められることは少なくなりましたが、もし何かの手続きに所得証明書を提出する必要がある場合は、引っ越しする前に所得証明書を取得しておくと効率が良いです。

※ マイナンバーカードをお持ちの方であっても、引っ越ししたあとはコンビニで引っ越し前の住所地の証明書を取得することはできません。

転出のよくある質問

-

転出届け後に住民票を発行できますか?

- 住民票の除票として発行することはできます。

(令和○年○月○日 △県××市□町1番1号 へ転出予定などと記載されます)

-

マイナンバーに関する手続きは必要ですか?

- 転出時にはマイナンバーに関する手続きは不要です。

新たな住所地に転入したときに手続きが必要になります。

-

国外へ転出する場合の転出証明書はどうすれば良いのですか?

- 国外へ転出される場合は転出証明書は発行されません

-

国外へ転出するとマイナンバーは無くなってしまいますか?

- 住民票からは消除されてしまいますが、再度日本に戻られたときもあなたのマイナンバーは変わりません。

-

印鑑登録をしていましたが手続きは必要ですか?

- 印鑑登録は自動で抹消されるため手続きは不要ですが、交付されている印鑑登録証の返還を求められます。

また、この時点で印鑑証明書を発行することはできなくなります。

詳しくは「印鑑登録の住所変更手続き」を参照してください。

-

住民税や固定資産税はどうなる?

- 住民税は原則として1月1日現在の住所地市区町村で課税されます。

引っ越し後の住所に課税明細が郵送されることになります。固定資産税については、不動産の所在地の市区町村から1月1日現在の所有者に課税されます。

住所を変更したとしても、同じ不動産を所有している場合は、ひきつづき所在地の市区町村から課税されることになります。

転出届の書き方

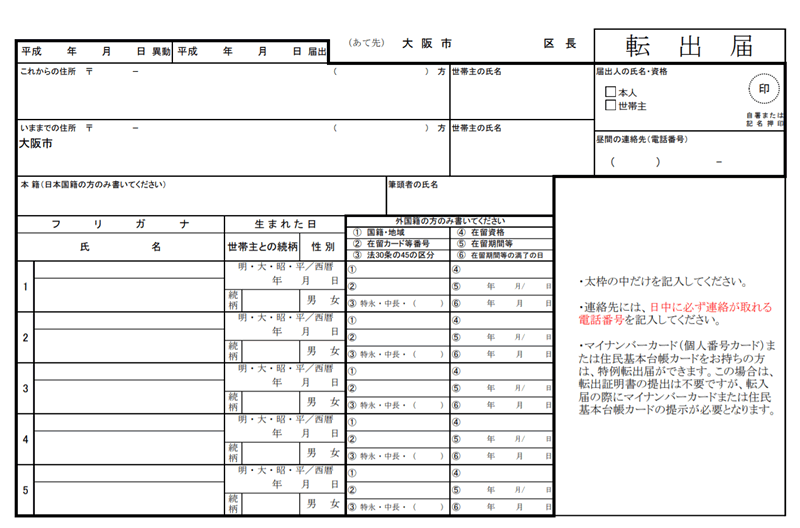

転出先住所と世帯主

引っ越し予定先の住所を記入します。

予定のため、正確な番地がわからなくても大丈夫です。

最低限、予定の市区町村までは記入しておく必要があります。

人によっては、お仕事の関係で勤務地はわかっているけれど、入居できる社宅がまだ決まっていないという場合も考えられます。

あくまでも予定なので、転出予定先がA県B市となっていても、現実にはC県D市に転入ということも手続き上は可能です。

現在の住所と世帯主

届出時点の情報です。

あなたの現在の事実を記入します。

世帯主などがわからない場合は、空白であってもかまいません。(運転免許証などで本人確認できていることが前提です)

本籍地と筆頭者

本来の法的な届出事項には本籍の情報は必要ありませんが、市区町村役場によっては求められることがあります。

届出時点の情報を記入してください。

世帯主と筆頭者は別のものです。

必ずしも同じ人ではないことに注意が必要です。

わからない場合でも、住民票には本籍の情報が記載されている情報ですから、本人確認さえできていれば役所側で埋めてくれるはずです。

わからないときはその旨を伝えれば大丈夫です。

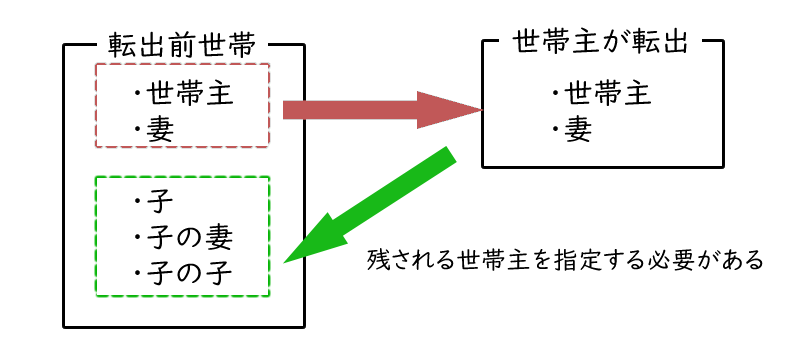

転出する人全員の情報

同一世帯内で一緒に転出される人全員の情報を記入します。

同じ世帯であっても、別の行き先に転入予定先が別の場合や、転入先で世帯を分ける場合などは転出届自体を別々に行う必要があります。