捨印って何?

実は私も役所に勤めてから知りました。

捨印は便利なものであると同時に、危険を伴うものですから、その意味や使い方については知っておいた方が良いです。

捨印と関連の深いものに訂正印があります。

どちらも文書を訂正したことを示す印ですが、使い方には違いがあります。

ここでは、捨印と訂正印の使い方や押す場所などについてお伝えしています。

捨て印と訂正印の違い

違いをひとことで言うと、どちらも書類を訂正するときに使用するものですが、決定的な違いは下表のとおりです。

| 訂正印 | 訂正が発生してから押印するもの。原則として訂正箇所ごとに押印。 |

| 捨て印 | 事前に訂正が発生することを想定し、訂正が必要な場合に改めて押印する必要がない。 |

捨印を使用するときの例として、司法書士の方へ登記を依頼したとき、法務局から提出書類の不備を指摘されたとして、司法書士の方がその都度あなたに訂正印をもらうとなると時間のロスが大きくなりますよね。

そんなとき、事前に捨印を押印しておくことで、司法書士の方が書類を訂正して法務局へ再度提出してくださるということができるわけです。

詳しくは、捨印の項目で説明していきますね。

訂正印とは

訂正印とは、文書の一部を訂正するときに、訂正箇所の近くに押印するもののことです。

本来、文書を訂正する事態が発生した場合は、再発行できないかをまずは検討しましょう。

めんどうでも新しく書き直すようにしましょうね。

訂正のある重要文書より、訂正箇所のないものを保管しておきたいと思うのは自然なことです。

役所に提出する申請や届などは、窓口に行ってから訂正箇所が判明することが多いですから、訂正印を使用するのはまったく問題ありません。

訂正印に使えるハンコ

軽微な文書やの訂正に、サイズの小さなハンコを使うことはありますが、本来は、文書内に署名捺印(記名押印)したハンコを使います。

これは、文書の作成者の意志で文書内容を訂正したということを明確にするためです。

訂正印としてサイズの小さなサイズのハンコをすすめているサイトもありますが、あくまでも軽微な文書が対象であって、契約書や登記申請書類などの訂正に別のハンコを使うのは不適切です。

訂正印を押印する場所と使い方

訂正印や捨印の押す場所や使い方は、原則として具体的なルールが法律で定められているわけではありません。

手続きによっては法で定められていますが、一般的には慣例によるところが大きいです。

こちらを参考にして、その他の文書でも参考にすると間違いはないでしょう。

商業登記規則第48条第3項

(記載の文字)

第四十八条 申請書その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。

2 金銭その他の物の数量、年月日及び番号を記載するには、「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければならない。ただし、横書きをするときは、アラビヤ数字を用いることができる。

3 第一項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。

不動産登記規則第45条第2項

(申請書等の文字)

第四十五条 申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。以下この款(第五十三条を除く。)において同じ。)その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。

2 前項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。

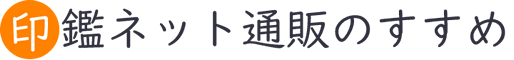

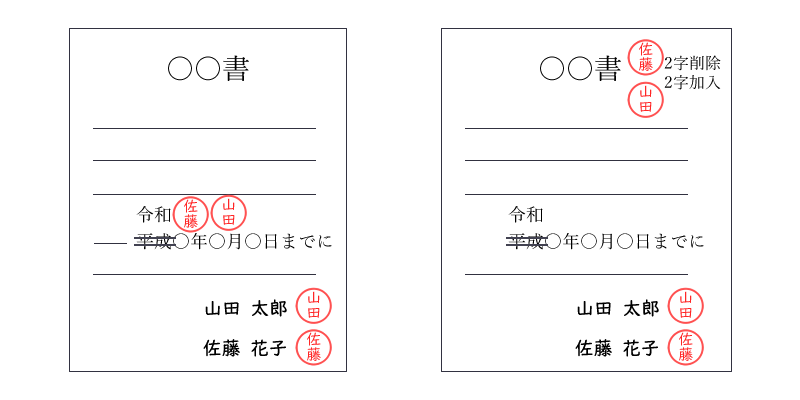

訂正印を押す場所

「訂正した箇所のすぐ近く」に押印するのが一般的ですが、「ページの上段の欄外」でも構いません。

ページ上段の欄外に訂正印を押印する場合には、訂正箇所がわかりにくいため、「〇字削除〇字加入」などページ内の訂正字数について明記しておきましょう。(役所に提出する重要書類以外はこの方法はあまり使われません)

文書の訂正箇所は、二重線で消して訂正前の文字を、必ず読めるようにしておかなければならないからです。

注意点

- 訂正箇所に適当な場所がない場合は、同じページの空いている場所でもOK

- 訂正前の文字が読めるように二重線で消す(塗りつぶしNG)

- 書類内に複数人の署名捺印(記名押印)がある場合は、すべての人の訂正印が必要

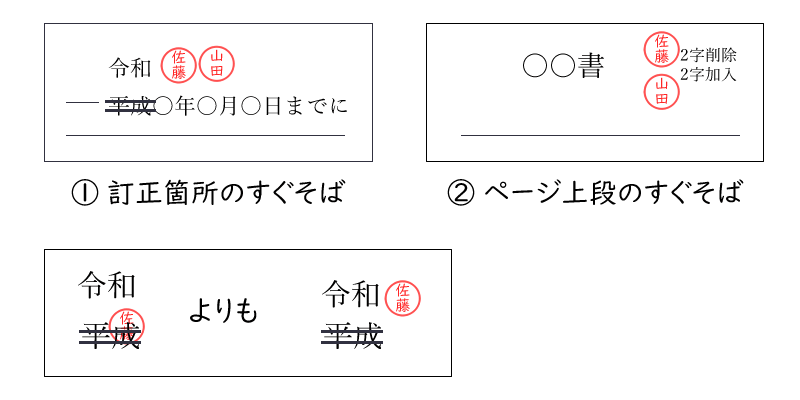

文字を削除する場合の使い方

文字を削除する場合は、訂正前の文字が読めるように二重線で消し、近くに押印します。

合わせて「〇字削除」を記載するとより丁寧です。

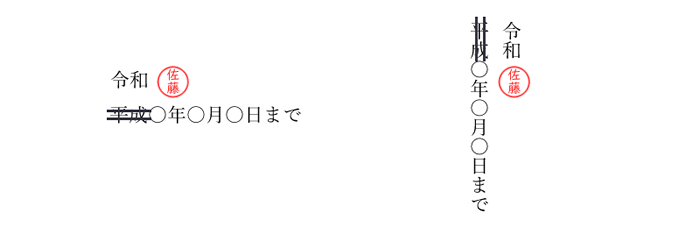

文字を訂正する場合の使い方

文字を訂正する場合は、訂正前の文字が読めるように二重線で消し、近くに訂正文字を記入して押印します。

合わせて「〇字削除、〇字加入」を記載するとより丁寧です。

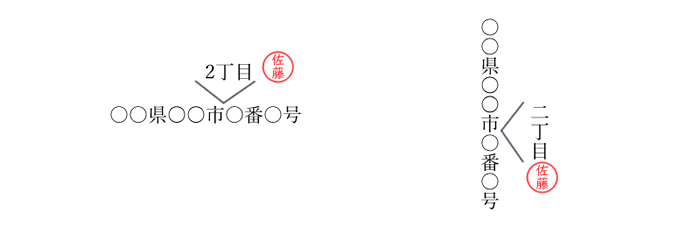

文字を加入する場合の使い方

文字を加入したい場合は、加入した場所がわかるように「∨」や「<」で示し、近くに加入文字を記入して押印します。

合わせて「〇字加入」を記載するとより丁寧です。

捨印とは

捨印とは、後に訂正箇所が出るかもしれないことを想定し、事前に書類の欄外にハンコを押印しておくことです。

2つの違いは、「訂正箇所が判明してから押印する訂正印」と、「あらかじめ訂正するためのハンコを押しておくのが捨印」ですね。

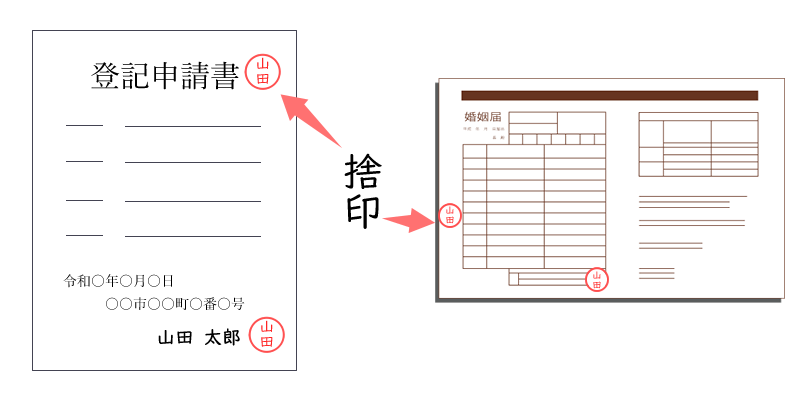

捨印を押印する場所と使い方

捨印を押す場所は、欄外であればどこでも良いですが、ページ上段や左右の中段あたりに押印しているのを多く見かけます。

戸籍事務のときには、届の左の余白に捨印をいただくようにお願いしていましたね。

(「訂正印を押印する場所や使い方」に戻って確認する)

「〇字削除、〇字加入」を書くとより丁寧です。

捨印を使う書類の例

捨印が求められる書類の例として、「登記申請書」や「戸籍の届出」があります。

登記申請書類は、司法書士や家屋調査士などに依頼することが多く、訂正のたびに申請者本人が実印を持って法務局へ出向くのは非効率ですよね。

そもそも、プロへ依頼しているのですから、申請者が出向くのはおかしいですよね。

登記申請書に捨印を押印しておくことで、登記申請書類に誤りがあった場合に、依頼している司法書士が書類を訂正できるよう捨印の押印を求められることが多いです。

また、会社に勤めながら登記をする場合にも、登記申請書を訂正するために法人の代表者印を外に持ち出すなんてことは現実的ではありません。

そのようなときに捨印を押印しておくことで、書類の訂正を簡単にすることができます。

他には、婚姻届や出生届などの戸籍届出があります。

戸籍の届出は、[窓口での受付]⇒[受理]という手順で進んでいきます。

窓口で簡単に内容はチェックしますが、本格的な審査の段階で記載誤りを見つけることもあります。

そんなときにもう一度窓口へ来庁してもらうのを防ぐのに捨印の押印と電話番号の記載をお願いされることが多いと思います。

捨印を押すときの注意点

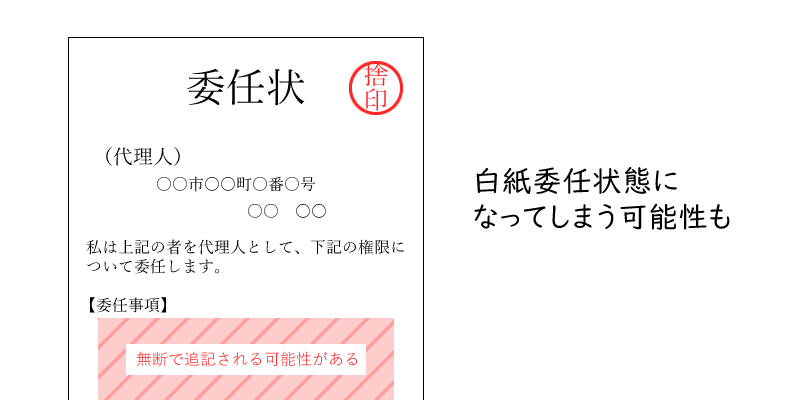

捨印は、書類の訂正があることを前提にあらかじめ押印しておくものだとお伝えしてきました。

捨印の危険なところは、捨印を押印して書類を渡した時点で、「勝手に書類を訂正される可能性があるということ」です。

つまり、白紙委任している状態になってしまうので、書類を渡す相手方を考えて渡さないと最悪の事態になる可能性があります。

登記申請などをお願いする司法書士の方や公務員など、信用に足る相手方だけにしましょう。

それ以外の場合は、安易に押印するのは避けましょう。