身近な方が亡くなると、悲しみを感じている間もなく、手続きをしなければならないことがあります。

相続税の申告や預金口座からの現金引き出し、不動産の相続登記申請、生命保険金の請求などですね。

そんな相続関係の手続きの基本となるのが、亡くなった方の戸籍謄本を集めるという作業です。

しかし、戸籍謄本なんてそうそう取得するものではありませんから、何から始めればよいかわかりませんよね。

ここでは、相続が発生して、戸籍謄本を集めなければならないけれど、どう進めていけば良いかわからないという方向けに、相続用の戸籍謄本の取り方についてお伝えしていきます。

相続に必要なのは「出生から死亡まで」の戸籍

戸籍とは、日本人の一生の身分関係(出生・婚姻・離婚・死亡など)の経歴を記載したもののことで、身分事項を公証するための書類です。

婚姻届の提出に添付したり、パスポート申請に使われるときに戸籍謄本が必要とされますが、この場合の戸籍謄本というのは、「最新の現在の戸籍のみ」を指します。

それに対して、相続関係手続きに必要となる戸籍とは、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を1セットとして考える必要があります。

なぜ「出生から死亡まで」なの?

法定相続人を確定させる必要があるからです。

相続が発生したとき、誰が相続人であるかはある程度わかるはずです。

しかし、亡くなられた人の人生に何があったのかを確実に知っているとはいえませんよね。

まして、他人である税務署や銀行ならなおさら誰が正しい相続人であるかを判断することはできません。

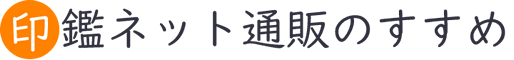

例えば上の画像の例であれば、被相続人に前婚の経歴があり、子供がいることを今現在の家族が知らなかったということなどが挙げられます。

客観的な書類で、正当な相続人を示すには、被相続人の出生から死亡までの身分の変化を揃えて証明する必要があるのです。

「出生から死亡まで」の戸籍が必要な場面

基本的にすべて相続に関係する部分ですが、具体的には次のような場面があります。

- 遺産分割協議書を作成するとき

- 預金口座から現金を引き出すとき

- 被相続人から名義を相続人に移すとき

戸籍の種類

戸籍謄本という言葉はよく聞きますが、他にも「戸籍抄本」だったり、「除籍謄本」や「改製原戸籍」なんて言葉も出てきますよね。

相続関係の戸籍を集めるのなら、知っておいた方が良いと思いますので、簡単に説明しておきます。

相続人確定には抄本ではなく謄本が必要

戸籍には、自分だけでなく配偶者や子供が一緒に入っていますよね。

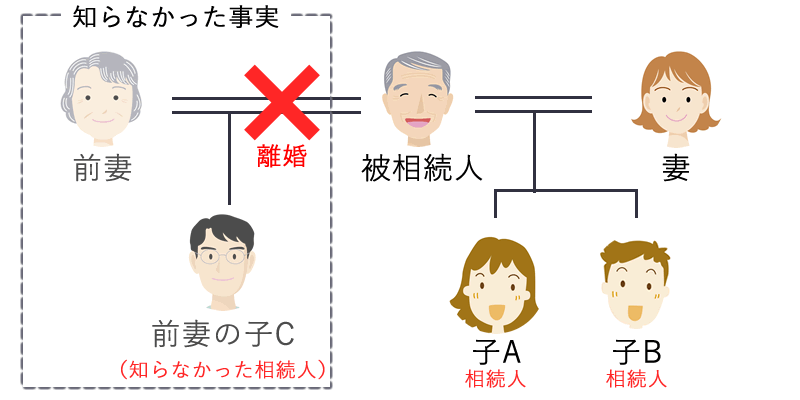

戸籍謄本(とうほん)は、戸籍内のすべての人の情報の写しの書類のことで、最新の戸籍なら「全部事項証明」とも呼ばれます。

それに対して、戸籍抄本(しょうほん)は、戸籍内の一部の人の個別情報だけの写しの書類を指し、最新の戸籍なら「個別事項証明」とも呼ばれます。

今回、相続人の確定のために被相続人に関係のある人すべてを確認することになりますから、相続関係で取得する戸籍は被相続人の謄本(とうほん)が必要になります。

戸籍謄本は1通ではありません

戸籍謄本といえば、ひとり1通だけだと思っている人がいますが、そうではありません。

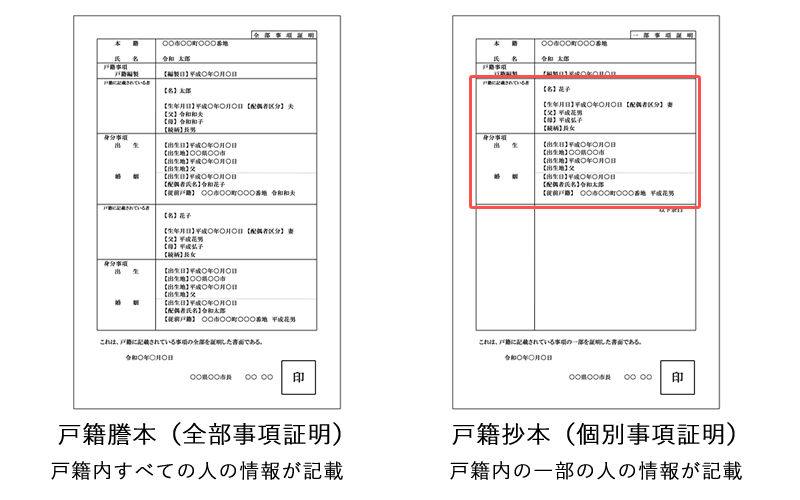

戸籍は法務省令の改正によって、別の戸籍に移記されることがあります。

例えば、明治や昭和初期は家単位で戸籍を作製していましたが、法務省令の改正によって3世代は同じ戸籍に入れないということで別の戸籍に移記されることになりました。

こうした法務省令の改正によって古くなってしまった戸籍のことを「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」と言いますが、実務の場合は、現在の戸籍と紛らわしく聞こえるので、「はらこ」と呼ばれることが多いです。

他にも、婚姻や養子縁組など本人の身分が変わったり、本籍地を異動した場合にも新しく戸籍が作られることになります。

相続用戸籍謄本の取り方のポイント

ここまで説明したとおり、相続人を調べるためには被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める必要がありますが、人によっては多くの戸籍にまたがっているために、複数の役所へ請求する必要があるなど、とても手間も時間もかかることになります。

できるだけ効率よく戸籍を取れるようポイントをお伝えしておきます。

申請するのは配偶者か直系の人

原則として、戸籍を請求できるのは「戸籍に記載されている人」「配偶者」「直系尊属」「直系卑属」です。(戸籍法第10条)

親戚の方が被相続人の戸籍を集めるということは、委任状なしではできないということですね。

ただし、前婚時に子がいたりすると、その子の戸籍謄本の取得には、委任状をもらうか本人に取得してもらうなどするケースもあります。

被相続人の最後の戸籍からたどる

スタートラインとなるのは、被相続人の最後の戸籍です。

その戸籍ができた理由を確認して、「婚姻」なのか「転籍」なのか「法務省令の改正」なのか確認して、直前の戸籍がどこにあるのかなどを確認してたどっていきます。

その間に、想定していない相続人がいる可能性があれば、そちらの戸籍を集めるために該当者に戸籍の収集を依頼したり、委任状をもらえるように話をします。

取り寄せる戸籍の必要部数を確認しておく

出生から死亡までの戸籍を取得するには手間がかかることは、ここまでの説明でも感じていただけたと思います。

本籍地が複数にわたっていればさらに大変な労力ですから、何度も同じ作業をするのは避けたいところですよね。

そこで、相続関係の戸籍の提出先や必要な部数についてあらかじめ整理しておくことをおすすめします。

例えば、提出先によっては戸籍の原本を還付してくれるところもありますが、還付してくれない場合もあります。

また、複数の相手方に対して同時進行で手続きを進めたい場合や、相続人がそれぞれで必要になることもあります。

可能であれば直接役所窓口で申請する

直接戸籍のプロに相談することができるからです。

お電話などでお問合せをいただくことも多くありましたが、聞き間違いや状況の認識違いなどがあるのでなかなか最適なアドバイスをするのが難しいときがあります。

そんなときでも、窓口であれば既に取得している戸籍をお持ちいただいていれば、必要な戸籍を担当者が用意してくれたり、次に請求すべき役所がどこなのかまでを案内することができるからです。

やむを得ず遠方の本籍地に戸籍を請求する場合は、「出生から死亡まで」というように伝えたり、「そちらにある被相続人の戸籍すべて」などと伝えたりしてください。

改製原戸籍を○通などと請求することは困難だからです。

郵送で戸籍を請求される場合は、「戸籍の郵送での取り寄せ方」を参考にしてください。

最後に相続人全員の戸籍抄本を申請する

相続人が確定すれば、あとは相続人が今も生きていることを証明しなければなりません。

その場合は、相続人それぞれに依頼して最新の戸籍抄本(個別事項証明)を取り寄せてもらいましょう。

最近では、マイナンバーカードを使って現在の戸籍謄本・抄本をコンビニで取ることができる役所も多くあります。

それらが揃えば、相続関係図(家系図のようなもの)の作成が可能になりますし、相続人の間でも情報を共有することができます。

あとはそれを持って、預金の引き出しや不動産の相続登記などに使用することができます。

戸籍の取得が困難な例

直系の方ひとりでほとんどの戸籍を請求できる場合は、面倒なだけで時間をかければそれほど難しくはないと思います。

しかし、出生から死亡までの戸籍を集めている中で、相続人の戸籍を取り寄せるのが難しい場合があります。

- 代襲相続が発生しているとき

- 兄弟が相続人となるとき

- 前婚の子がいるとき

代襲相続とは、相続人となるはずだった人が既に死亡していて、その人に子がいる場合ですね。

例えば、被相続人の子だけが相続人になるはずだったのに、相続人のひとりが先に亡くなっていた場合、その人の代わりに被相続人の孫が相続する場合などです。

また、兄弟が相続人になっている場合は、兄弟が婚姻して独立してから現在までの戸籍を取得する必要があるため、それぞれに戸籍の請求を任せなければなりません。

前婚があった場合も、子がいたのか、その子の現在までの戸籍を追わなければなりません。

そういった場合には、膨大な戸籍を集めなければならず、労力だけでなく金額的にも大きなものになります。

プロに任せるのもひとつの方法

被相続人によっては戸籍を集めるだけでも大変な作業ですよね。

いろんな役所に手続きにいかなければなりませんが、どの役所も親切とは限りませんよね。

それならば、戸籍を集めるところから、相続税の申告までトータルでプロに依頼するのも良いかもしれません。

プロというのは、税理士さんや司法書士さんですね。

身近な方が亡くなられると、年途中の確定申告である「準確定申告」と「相続税申告」が発生します。

それに加えて、不動産をお持ちなら不動産の相続登記もしなければなりません。

そう考えると、戸籍謄本を集めるという作業は相続の一部でしかありませんよね。

税理士さんにお願いすると、トータルで手続きをしてもらえますし、登記であれば司法書士さんの紹介もしてもらえますから、あなたは指示されるものを準備したり、書類にサインするだけですから、気持ちの面でとても楽になります。

とはいえ、税理士さんの知り合いがいなかったり、急に探せと言われても近くの税理士さんが相続専門とも限りません。

そんなときは、「税理士紹介エージェント」を利用すれば、あなたの希望や必要なことを聞き取って、プロの目からみておすすめできる税理士さんを紹介してもらうことができますよ。

税理士さんの紹介自体は無料です。

当然税理士費用はかかりますが、お仕事の合間に手続きをしたり、休日には他の相続人と連絡調整したりと疲弊してしまうこともなく、スムーズに対応してもらうことができます。

その他もろもろの手続きなどで、精神的な負担も大きかったからです。

相続に欠かせない実印を準備しておく

相続用の戸籍の取り方がわかったら、次は不動産登記や生命保険金の請求などの手続きがありますよね。

共通しているのは、実印が必要というところです。

特に、不動産登記に必要な遺産分割協議書には、相続人全員の実印の押印が必要になります。

それぞれが実印を用意しておきましょう。

まだ、実印をお持ちでない方やこれを機に作り直そうとお考えの場合、印鑑のネット通販を利用するのをおすすめします。

一般的な街の印章店に比べて、低価格で高品質なものを早く購入できることが多いです。

当サイトでは、複数の印鑑通販サイトを利用してみて、おすすめできるショップをまとめています。

よろしければ参考にしてみてくださいね。