様々な手続きで必要となる戸籍謄本ですが、管理しているのは本籍地の市区町村。

住所地と本籍地が違っていて、本籍地が遠方の方や、相続が発生したけれど被相続人の本籍地は遠方でしかも複数にわたっていて、とてもじゃないが役所に出向いている時間はない。

なんてことは多いですよね。

戸籍謄本など戸籍関係書類を郵送で取り寄せたいけれど、返信用封筒の書き方やいくらの切手を貼ればよいのかわからないという人は多いです。

そこで、元住民登録実務担当者が戸籍の郵送請求の方法について丁寧に解説していきます。

戸籍謄本郵送請求のやり方

戸籍の請求先は本籍地の市区町村役場になります。

窓口と同じように、申請書を記入して手数料を支払って書類を受け取るという流れを郵送で行うだけです。

手順を簡単に説明すると次のようになります。

手続きの手順

- 必要な戸籍の種類と通数を選ぶ

- 申請書を入手する

- 申請書の書き方

- 返信用封筒作成する

- 郵送方法の選択する

- 本人確認書類のコピーを用意する

- 送付用封筒を作成する

必要な戸籍の種類と通数を選ぶ

戸籍には現在の情報を証明する「戸籍謄本(全部事項証明)」の他にもあります。

そして、窓口で請求できる証明書のほとんどを郵送でも請求することができます。

よく郵送請求されるものとして次のようなものがあります。

郵送請求できる書類の例

- 戸籍謄抄本(戸籍全部事項・個人事項)証明書

- 原戸籍謄抄本

- 除籍謄抄本

- 受理証明書

- 戸籍附票謄抄本

- 身分証明書

- 独身証明書

あなたが必要としている証明書をしっかりと伝えることができなければ、再度郵送請求しなければならないなど、不要な時間と労力を使ってしまうことになりますから、必要な書類の種類と通数を確認するようにしましょう。

一般的によくある手続きの例として次のようなものがあります。

| パスポートの申請 | 一度に戸籍内すべての人の申請をする場合は「戸籍謄本」 個別の人のみ申請をする場合は「戸籍抄本」 |

| 生命保険金の受取 | 死亡を確認するため、戸籍抄本や住民票の除票の写し |

| 年金受給請求 | 戸籍謄本または抄本、世帯全員の住民票の写し |

| 氏の変更を証明したいとき | 戸籍抄本や履歴入り住民票 |

| 相続関係書類の作成 | 対象者の出生から死亡までの戸籍一式 |

| 自動車の名義変更 (過去の住所を証明するとき) |

戸籍附票抄本や履歴入り住民票 |

申請書の入手方法

役所の窓口と同じく、郵送で請求する場合も申請書を作成する必要があります。

申請書類の様式が決まっているわけではありませんので、ワープロなどで作成したものを使用しても問題はありません。

しかし、自分で作成する手間を考えると効率的ではありませんから、次の2つの方法がおすすめです。

- 最寄りの市区町村役場の窓口に備え付けられている申請書を使う

- インターネットからダウンロードした申請書を使う

ご自宅にプリンターをお持ちでない方は、お近くの役所の申請書をそのまま使用しても問題ありません。

インターネットからダウンロードする場合でも、他の市区町村役場の様式を使用しても問題ありません。

「○○市 戸籍 申請書」などで検索すると出てくると思います。

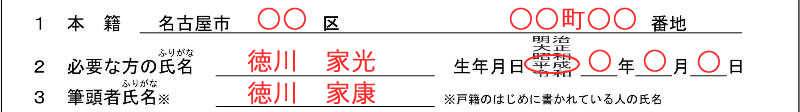

名古屋市の申請書がとても使いやすそうでしたので、例として挙げておきます。

申請書の書き方

本籍地や筆頭者名の間違いに注意

そもそも誰のどの戸籍が必要なのかを指定する欄です。

「本籍地の番地」「該当の人物の名前と生年月日」「筆頭者」を記入します。

過去の本籍地などだと間違っていることも多くありますが、筆頭者や該当者の生年月日などとにかく個人を特定できるだけの情報が必要です。

必要な人が同じでも、本籍地や筆頭者名によっていつの時代の戸籍なのか判断しますから、記入間違いがあると求めていた戸籍と別のものが送付されてしまうことがあります。

例えば、独身時代と婚姻後ともに同じ市区町村に本籍を置いている場合、筆頭者にお父さんを書いてしまうと、婚姻前の戸籍が必要なのかと判断されてしまうことなどが考えられます。

不安な場合は、その他の欄などに必要な戸籍を言葉で記入するなどしましょう。

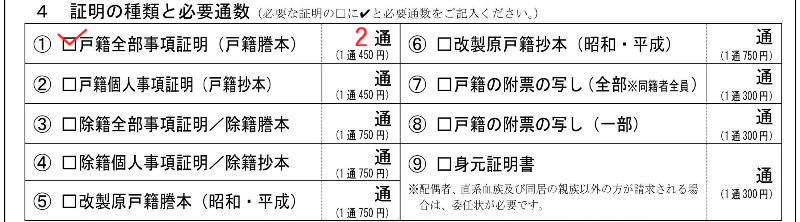

必要な戸籍の種類と通数を指定する

どんな戸籍が必要かはっきりとわかっている方向けの項目になります。

パスポートの申請であれば、「戸籍謄本または抄本」、婚姻届など戸籍の届出に添付するなどであれば「戸籍謄本」と決まっていますから迷う必要はありませんが、過去の情報が必要になる場合は、原戸籍や除籍謄本が必要になることがあります。

戸籍の種類や内容について詳しい人はとても少ないですから、過去を証明する戸籍を指定するのは難しいと思います。

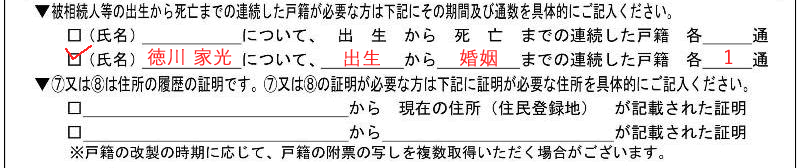

名古屋市の場合は、上の画像のように「誰の○○から○○までの戸籍」や「○○から現在の住所」というように、証明したい内容で記入できるようにしてくれています。

不安なことはその他欄に記入しておく

必要な戸籍を正確に伝えられたのか不安な場合は、その他欄や別紙で何に使うもので誰の何を証明する必要があるのかを記入しておくと良いと思います。

そして、必ず昼間連絡が取れる電話番号を記入しましょう。

記載内容に不明なことがある場合は、役所の担当者の方が電話で必要な戸籍を聞き出してくれることがあります。

他にも、速達で送り返して欲しいなど個別の対応が必要な場合などもその他欄に記入しておきましょう。

申請者の欄

申請する人の情報を記載します。

このとき、ワープロなどを使用してお名前を記入した場合は、認印でよいので印鑑を押印するようにしてください。

自書の署名の場合は印鑑の押印は不要の場合もありますが、念のため押印しておくと安心です。

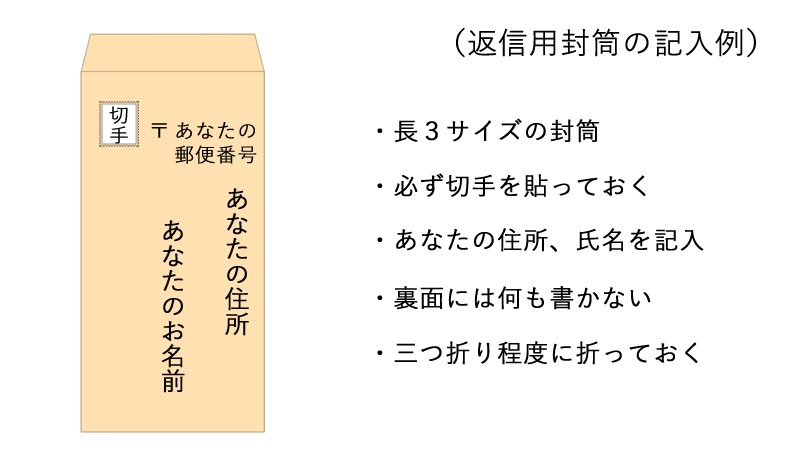

返信用封筒書き方は?切手はいくらのものが必要?

請求した戸籍を返送してもらうための返信用封筒を用意しておく必要があります。

特別なものではなく、通常のお手紙と同じです。

サイズ

特に決まりはありませんが、長形3号と呼ばれる縦長のものでよいです。

一般的な封書で見かけるサイズですね。

コンビニや100均などで購入したもので大丈夫です。

切手の金額

返信用封筒には、必ず切手を貼っておきましょう。

取り寄せる戸籍の枚数により重さが変わるため、必要な切手の金額が異なります。

長形3号サイズの封筒で、戸籍謄本1通だけであれば82円切手で問題ないと思います。(2019年8月現在)

心配であれば少し高額の切手を貼っておくと安心です。

仮に切手の金額が不足していれば、「不足分着払い」という扱いで送付してもらうこともできますが、その場合は在宅時でなければ受け取ることができません。

返信先情報

一般的な手紙と同じく、「郵便番号」「あなたの住所」「あなたのお名前」を記載しておきます。

このときの返信用住所は、住民登録のある住「」所を記載するようにしてください。

役所によっては、住民登録地以外への返送を拒否されることがあります。

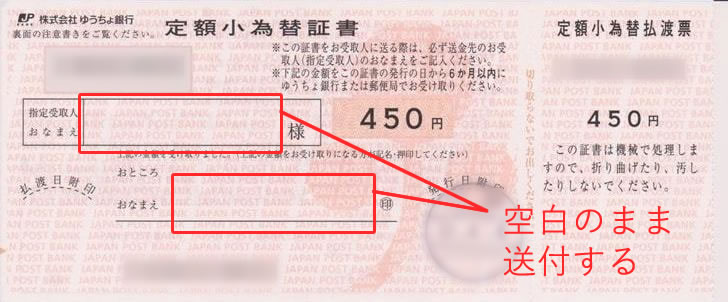

手数料は定額小為替が基本

通常の封書の中に現金を同封することは禁止されています。

そのため、戸籍の郵送請求では代金に郵便局で取り扱いのある「定額小為替」というものを利用します。

定額小為替とは、現金を為替証書に代えて送金する方法のことです。

請求する戸籍に必要な金額分の定額小為替を郵便局で購入して同封します。

定額小為替には、「指定受取人おなまえ」と「おなまえ」の欄がありますが、何も記入せずそのまま封筒に同封してください。

戸籍書類の手数料一覧

戸籍の手数料は各自治体の条例で定められていますが、ほとんどの自治体で同じ手数料となっています。

一般的な手数料は次のとおりです。

| 証明書種類 | 手数料 |

|---|---|

| 戸籍謄抄本(戸籍全部事項・個人事項)証明書 | 450円/通 |

| 除籍謄抄本(除籍全部事項・個人事項)証明書 | 750円/通 |

| 改製原戸籍謄抄本 | 750円/通 |

| 受理証明書 | 350円/通 |

| 戸籍附票謄抄本 | 300円/通 |

| 身分証明書 | 300円/通 |

| 独身証明書 | 300円/通 |

郵送方法の選択する

通常は「普通郵便」で返送されます。

お急ぎの場合は、速達での返送を希望するようにしてください。

具体的には、申請書のその他欄に「速達での返送を希望」などと記載しておき、返信用封筒表のどこかに速達と朱書きしたり、封筒の上端に赤い線を引いておきます。

(参考:速達の封筒の例)

貼り付ける切手は、普通郵便の金額に280円分を追加した切手を貼り付けてください。(2019年8月現在)

本人確認書類のコピーを作成する

申請者の本人確認をするために、免許証などのコピーを同封する必要があります。(戸籍法第10条の3、戸籍法施行令第11条の2)

1点のみで良い本人確認書類の例パスポート/運転免許証/マイナンバーカード/住基カード/在留カード/特別永住者証明書/船員手帳/身体障害者手帳/無線従事者免許証/海技免状/小型船舶操縦免許証/宅地建物取引士証/航空従事者技能証明書/耐空検査員の証/運航管理者技能検定合格証明書/動力車操縦者運転免許証/猟銃・空気銃所持許可証/教習資格認定証/運転経歴証明書/電気工事士免状/特種電気工事資格者認定証/認定電気工事従事者認定証/療育手帳/戦傷病者手帳/警備業法第23条第4項に規定する合格証明書

2点以上必要な本人確認書類の例国民健康保険証/健康保険証/船員保険証/介護保険証/共済組合員証/国民年金手帳/国民年金/厚生年金保険/船員保険年金証書/共済年金証書

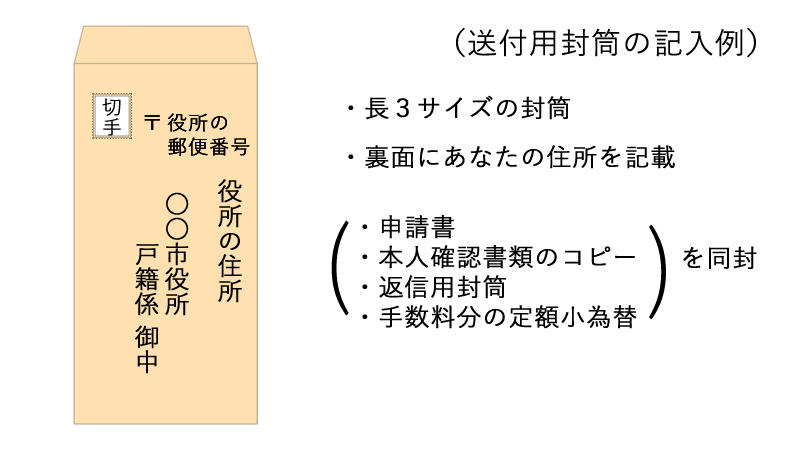

送付用封筒を作成する

申請書自体を送付封筒のサイズも長形3号の封筒で問題ありません。

一般的な封書と同じく、役所の住所と担当部署を記入しておきます。

あとは必要な同封物を入れてポストに投函するだけです。

同封するもの

- 戸籍請求申請書

- 返信用封筒

- 本人確認書類のコピー

- 手数料分の定額小為替

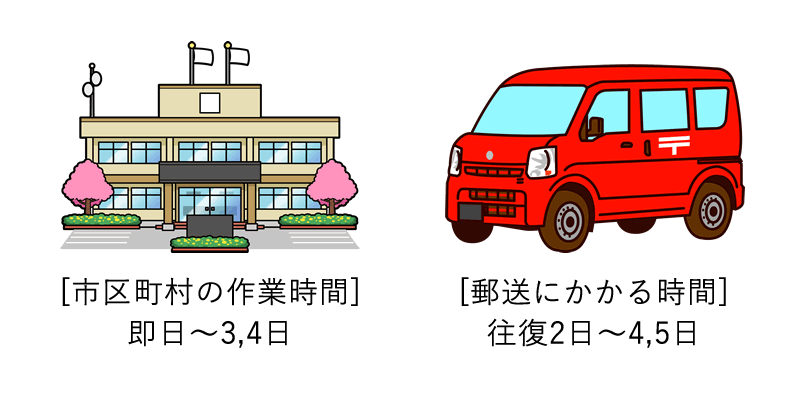

戸籍はいつ届く?返送される期間は?

「役所へ郵送する日数」+「役所で戸籍を作成する日数」+「自宅へ郵送する日数」を合わせた期間が必要になります。

郵送は地域にもよりますが、最短だと翌日には届きますが、届いた時間によってはすぐに返送しても翌日扱いになってしまいます。

役所で戸籍を作成する日数ですが、そんなのすぐ出せるだととお考えでしょうが、実はそうではありません。

みなさんが思っている以上に日々の郵送での請求申請はとても多く、内容も様々です。

通常は、窓口での来客対応と郵送作業の担当は兼任しているはずですから、役所の考え方にもよりますが、郵送請求の場合3,4日かかるところもあると思います。

戸籍謄本が届かない理由

申請したのに、戸籍謄本が届かないけれど、いつ届くの?

というお問い合わせをいただくことがありましたが、ほとんどの場合が返送できなくて止まっていることが多いです。

戸籍謄本が届かない理由の例

- 確認したいことがあるが、連絡先の記入がない

- 連絡先の記入はあるが、連絡がとれない

- 書類不備のため返送するか、連絡を待っている場合

戸籍に限らず、役所へ郵送で届け出る場合は、必ず連絡先を記入し、着信がないか確認するようにしてください。

戸籍謄本郵送請求のやり方まとめ

本籍地が遠方の場合、戸籍を郵送で請求するのが通常ではありますが、少々めんどうな作業になります。

単に戸籍謄本や抄本を取得する場合には、それほど難しいことではありませんが、相続など過去の身分関係の証明が必要な場合は、何が必要なのかをしっかりと伝えることが必要になります。

不明なことは役所へ電話するなどして、対応方法を確認しておくと無駄な時間を使うことがないと思います。

また、婚姻届やパスポート申請に添付するための戸籍謄本であれば、最近ではマイナンバーカードを使ってコンビニで取得することもできるようになっていますから、郵送以外の戸籍の取得方法についても検討してみてもよいかもしれません。