パスポートや婚姻届などの戸籍届出に添付することがある戸籍謄本や抄本。

住民票などと違い、戸籍謄本は本籍地の役所に請求しなければ取得することができません。

お仕事の都合や本籍地が遠方にあるなど、自分で取り寄せることが難しいことがありますよね。

しかし、戸籍は重要なものですから、誰でも代理で取れるわけではありません。

ここでは、元住民登録・戸籍窓口担当者が、兄弟・両親・友人の戸籍謄本を代理で取得する方法と必要なものについて解説していきます。

戸籍を取得できるのは配偶者と直系の人が基本

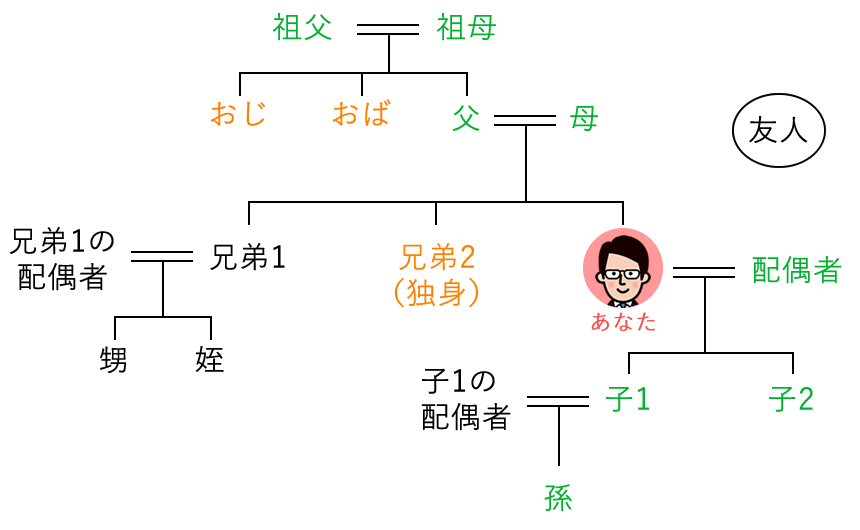

委任状なしで戸籍を取得できるのは、原則として「同じ戸籍内に記載されている人」「配偶者」「直系尊属」「直系卑属」です。(戸籍法第10条第1項)

上の画像でいうところの、あなたから見て緑色の人の戸籍謄本を、委任状なしで取ることができます。

祖父母・父母・配偶者・子・孫の戸籍謄本は取得可能

祖父母・父母・子・孫はあなたの直系尊属と直系卑属で、戸籍法第10条の規定に当てはまります。

配偶者についても同様に委任状なしで取得可能です。

逆に、ここで挙げた人たちは、あなたの戸籍も取得できる人でもあります。

よくある、娘の婚姻届に添付する戸籍謄本を母が代理で取得するとか、両親のパスポート申請のために息子が代わりに戸籍謄本を取得するなどということができますね。

また、この関係性の場合は、現在の戸籍に限らず婚姻前など、昔の戸籍や改製原戸籍も取得することができます。

内縁関係の夫婦の場合は取得できません

配偶者の場合は、委任状なしでも戸籍謄本を取得できることはお伝えしました。

現在では、法的に婚姻関係のないいわゆる”内縁の夫婦”という形をとっている場合もあります。

しかし、戸籍法上の配偶者とはみなされませんから、内縁関係の場合の戸籍謄本の取得には委任状が必要になります。

おじ・おば・兄弟の場合は条件によっては取得可能

上の画像でいうところのオレンジ色の人のことですね。

まずは、「おじ・おば」の戸籍に関してですが、原則は取得できない方になります。

しかし、仮におじ・おばが婚姻しておらず、祖父母と同じ戸籍に入っている場合は、あなたが祖父母の戸籍謄本を請求すれば、結果的におじ・おばの戸籍謄本を取得したのと同じものを入手することができます。

同じ書類を手にすることができますが、あくまでも祖父母の戸籍謄本を取得するということになります。

兄弟の中に、父母と同じ戸籍に入っている人がいる場合は、あなたの父母の戸籍謄本を請求すれば、結果的に兄弟の戸籍謄本を取得したのと同じものを入手することができます。

もしくは、あなた自身が婚姻前の戸籍を請求した場合も、父母と同じ戸籍を入手することになります。

この場合は、戸籍法第10条第1項の「戸籍に記載されている者」に該当するので、あなたが自分の婚姻前の戸籍を取ったら独身の兄弟も記載されていたという状況になります。

注意しなければならないのは、あなたは条件によっておじ・おば、兄弟の戸籍謄本を取得できたとしても、逆におじ・おば、兄弟は婚姻して戸籍から抜けたあなたの戸籍謄本を請求することはできません。

例として、あなたがパスポートの申請のために戸籍謄本をご兄弟に取りにいってもらったとしても、あなたは婚姻して別の戸籍に入っていますから、委任状なしでは請求することはできないということになります。

友人・他人の戸籍謄本取得には委任状が必要

ここまで見てきて、戸籍謄本の請求ができるのは、法律で決められた人であることはわかっていただけたと思います。

友人の場合は、戸籍法の記載にありませんから、あなたが友人の戸籍を請求することも、友人にあなたの戸籍を代理で請求してもらうことも、委任状なしではできません。

他人の戸籍謄本を取る場合もまったく同じです。

例外的に委任状なしでも請求できることもある

ここまでは、原則的なお話をしてきましたが、例外もあります。

本来は請求することができない場合でも、利用用途や事情を証明することで請求することができる場合があります。

戸籍法第10条の2第1項に次のような記載があります。

第十条の二 前条第一項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。

一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由

二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合 戸籍謄本等を提出すべき国又は地方公共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由

三 前二号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合 戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由

「自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するため」というのでよくあるのが「相続」や「債権債務」の関係です。

相続は通常は配偶者や直系の方が相続人となりますが、被相続人に子がなかった場合は兄弟が相続人となる可能性が出てきます。

兄弟の戸籍は原則取得することができませんが、兄弟が相続人であることを明らかにすれば、兄弟の戸籍を請求することができます。

次に、債券債務の関係ですが、わかりやすいのが借金ですね。

逆に、お金を借りたから返したいけれど、返す相手方の現住所を調べたいから、戸籍謄本や戸籍附票を請求するのが債務の場合です。

この場合は、「金銭消費貸借契約書」や「借用書」で関係性を証明すれば、相手方の戸籍を請求することができます。

戸籍謄本の取得方法と必要なもの

- 本籍地市区町村役場の窓口で取得する

- 本籍地市区町村役場へ郵送で請求する

- コンビニ交付を利用して取得する

ざっくりと上の3つの方法があります。

取得方法については「戸籍謄本の取り方」で詳しく解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。

郵送請求の場合は、「戸籍謄本の郵送請求方法」で具体的な方法を解説しています。

必要な持ち物

- 申請者の本人確認書類

- 委任状(必要な場合)

- 相続や債券債務を証するもの(必要な場合)

委任状不要の方の戸籍謄本を請求する場合は、本人確認書類と印鑑を持っていけば大丈夫です。

代理申請で委任状が必要な場合は、本人の印鑑を押印した委任状と、代理人の本人確認書類が必要です。

相続や債券債務の関係を証するものは、原則として書類の原本を持っていきましょう。

委任状の書き方や入手方法

代理申請をするときに必要になるのが委任状ですが、委任状の書き方がわからないことや、わざわざ作成するのが面倒ということがありますよね。

委任状に決まった様式はありませんから、「誰が誰に何を委任している」のかをハッキリと書いていれば問題ありません。

委任状は縦書きでも横書きでもどちらでもよいです。

注意してほしいのは、委任した人(お願いした人)の印鑑が必要という点です。

100均などの三文判でもよいので、シャチハタ以外の印鑑を押印してください。

市区町村役場サイトから委任状をダウンロードする

各市区町村役場でも委任状の様式をダウンロードできるようになっているところが多いので活用すると良いと思います。

ネットで「○○市 戸籍謄本 委任状」などですぐに出てきますし、申請する役所の様式でなくても大丈夫です。

例としていくつか挙げておきます。

市区町村の委任状の例

自分で委任状を作成する

ご自身でワープロを使って作成した委任状ももちろん有効です。

ただ、いちから作るのはめんどうですよね。

当サイトでも、汎用的な委任状(Word形式)を作成していますので、編集するなどしてご活用いただけたらと思います。

戸籍謄本代理申請まとめ

誰の戸籍謄本でも代理で取ることはできますが、その際に委任状が必要かどうかという点で違いますね。

代わりに取りに行って、郵送で送ってもらった方が早いからという理由で、妻や母親、兄弟にお願いすることが多いと思います。

そんなときはできるだけ、友人よりも夫婦間や直系の方にお願いする方が効率が良さそうです。

最近では、コンビニで現在の戸籍謄本(最新の戸籍)を取得できる市区町村もありますから、マイナンバーカードをお持ちであれば、誰かに代理して戸籍謄本の取得をお願いすることもないかもしれませんね。

詳しくは「戸籍の取り方(コンビニ交付)」を参考にしてください。