婚姻届を書いていて、書き間違ってしまった!

届の予備なんてもらってないし、またもらいに行く時間なんてない。

なんとか訂正できないだろうか。

なんてことはありませんか?

他にも、婚姻届を書いてみたけれど、ちゃんと合っているのか心配。

もし受理してもらえなかったらどうしようと悩む人は多いです。

私は、婚姻届などの戸籍受付事務を行っていましたが、神経質に考える人がとても多かったです。

ここでは、婚姻届の正しい訂正方法と間違いやすいポイントについてお伝えしていきます。

婚姻届の訂正で絶対にやってはいけないこと

婚姻届を次の2つの方法で訂正するのだけは絶対にやってはいけません。

不受理以前に受付してもらえません。

すでに次の2つの方法で訂正してしまった場合は、新しい用紙に書き直しましょう。

修正液や修正テープの使用

婚姻届に関わらず、公文書など正式な書類では修正液や修正テープの使用は認められていません。

削り取ることで訂正前の状態に戻すこともできてしまうため、正式な訂正効果がないからです。

本来正式な書類は、訂正したことがわかるようにしておく必要があるからです。

フリクションボールペンの使用

最近では「フリクションボール」など、インクが消えるボールペンを使っている方も多いのではないでしょうか。

とても便利なもので、私も役所時代にはメモなどに使用していました。

しかし、当然ですが正式な書類への使用は不可です。

熱を加えることでインクが消えるという仕組みのため、長期に安定して書類を保管するのには向いていないからです。

フリクションボールで書いたものが提出されることが役所でも多くなり、受付時に確認するように役所内でも注意するよう指示が出たことがありました。

婚姻届の正しい2つの訂正方法

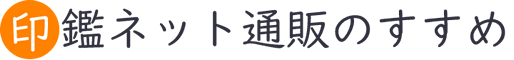

ここでは、訂正印を使う方法と捨印を使う方法についてお伝えしますが、経験から「捨印」を使う方法を強くおすすめします。

一般的な訂正印の使い方については「訂正印・捨印の場所や使い方」で解説しています。

①二重線で消し、訂正印を押印する

一般的な書類を訂正するときに使用する訂正印を使って婚姻届を訂正することができます。

訂正印を使用するときの注意点は、訂正する箇所ごとに押印が必要なことです。

さらに、婚姻届の場合、二人で作成する書類ですから原則として二人の印鑑が必要になります。

②捨印を押印しておき、二重線で消して訂正

捨印とは、書類の欄外にあらかじめ押印しておくことで、書類内の訂正があることを示すものです。

白紙委任する形になってしまうため、受け取った人間が勝手に訂正することを認めるものと解説しているサイトもありますが違いますよ。

戸籍届出の訂正を軽く見ている役所の職員はほとんどいません。

捨印の場合もあくまでも届け出る人の意志で訂正するのが前提ですが、運用上他の人でも勝手に訂正できてしまうという性質を持っているだけです。

婚姻届の捨印の場合、役所でチェックをしている段階でわかった記入ミスを担当者の指示に基づき、窓口で本人に訂正するようにお願いするのが基本です。

その後の審査段階で判明した誤りについては、お電話などで説明させていただいた後に、訂正させてもらうことをお伝えしてから訂正するのが一般的な処理です。

訂正の方法は、訂正印と同じく訂正箇所を二重線で消しますが、その都度印鑑を押す必要がありません。

忙しくて婚姻届の提出を二人で行けないという方にとっても、事前に捨印を押印していますから何度も来庁するような手間もありません。

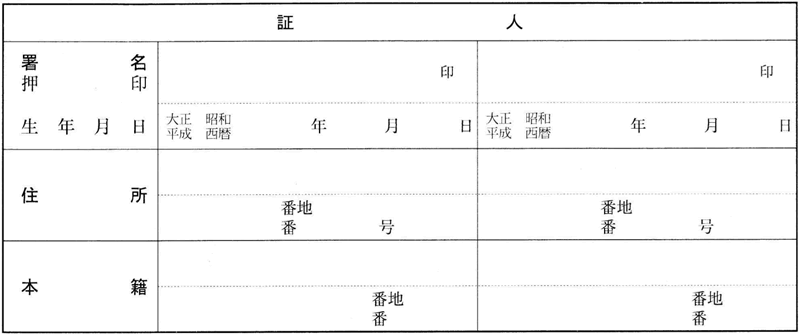

証人欄の訂正はどうするの?

婚姻届にはご存じのように、成人2名の証人が必要です。

当然ですが、証人の欄にも記入ミスや誤りがあることがよくあります。

保証人についても、事前に捨印の押印をお願いしておくととてもスムーズです。

その場合、住所や本籍地の情報に記入間違いなどがあるときに訂正させてもらう旨をちゃんと伝えておきましょう。

捨印をお願いできない場合

しかし、ご両親以外に保証人をお願いする場合、捨印の押印をお願いするのが難しい場合もあります。

その場合は、捨印は無理にお願いする必要はありません。

保証人の欄でよくある間違いは、「住所や本籍地が正式な記載になっていない」ということです。

保証人に記入をお願いする場合には、番地にハイフンを記入しないことなどある程度注意してもらうようお願いしましょう。

それでも記入誤りがある場合、役所担当者の指示にしたがってください。

証人の捨印がない場合でも、役所で証人の住所や本籍を照会して誤りがあった場合、本人を特定できる範囲の間違いであれば、役所の担当者が欄外に正しい表記を記入することで対応しますので、安心してください。

婚姻届のよくある記入間違い【体験談】

ここでは、私が婚姻届の受付事務をしているとき、実際に多くあった間違いについてお伝えします。

婚姻届を記入するときのチェック項目としてもらえれば幸いです。

生年月日を西暦で書いてしまった

西暦で記入してしまっても、事実が間違っているわけではありませんので、大きな問題にはなりません。

西暦の上下などに空白があれば「昭和」や「平成」と追記して西暦を( )でくくっておけば問題ありません。

住所番地や世帯主の間違い

住所は住民票に記載があるように記載する必要があります。

住所の番地にハイフンを記入しているケースが多いですが、正しくありません。

他にも、世帯主が必ず父親だと勘違いしている人もいますが、3世帯で生活している場合はおじいさんということもよくあることです。

ひとり暮らしの場合は、ご本人が世帯主です。

詳しくは「婚姻届の住所や本籍地の書き方」を参考にしてください。

本籍地や筆頭者の間違い

本籍地や筆頭者については戸籍に記載のあるとおり記載する必要があります。

住所と混同してしまいがちですが、本籍は血縁についてまとめているものですから、引っ越しをしたからといって変更されるものではありません。

また、住所と本籍地を同じ場所にしていることも多くありますが、記載するときの表記が違うことがあるので注意が必要です。

例えば、マンションの場合は本籍地としては番地までしか記載されないなど違いがあります。

筆頭者についての注意点は、仮に筆頭者が亡くなっている場合でも戸籍の筆頭者は変わりません。

よくあるのが、父親が戸籍の筆頭者だったけれど、不幸があり亡くなってしまったため、筆頭者に母親を記入したというような間違いです。

父母の氏名の間違い

よくあるのが、母の名前の苗字も書いてしまったというケースですね。

両親が婚姻継続中であれば、母の名前は下の名前だけで良いです。

逆に、両親ともに苗字の記入がある場合は、離婚していて別の戸籍に入っていらしゃると解釈して事実関係を調査することになります。

また、養子となっている場合ですが、婚姻届の父母の氏名欄には、原則として戸籍上(生物学上)の父母の氏名を記入する必要があります。

養親の氏名については、「その他」欄に「夫の養父「○○ ○○」」や「夫の養母「△△ △△」」などと記入する必要があります。

同居を始めたときの間違い

結婚式をしたときか同居したときどちらか早い方を記入します。

特に大きな問題でもありませんので、どちらでも大丈夫です。

しかし、同居したときというのは住民票を確認すれば明らかになりますので、間違いがあるケースがあります。

そのときは事実として記録されている住民票の記載を書くことになります。

印鑑がにじんだ・欠けた

改めて新しい用紙に書き直したり、特別な処理は不要です。

にじんでしまったり、欠けてしまった場合には、押印した箇所のすぐ近くに改めてしっかりと印鑑を押し直すだけで大丈夫です。

証人の住所・本籍

婚姻するご本人と同じように、番地などにハイフンが入っているなどの間違いです。

同様に訂正をしましょう。

婚姻届提出後に印鑑登録しておくと効率的

婚姻届を提出すると、住民票の情報も変更されます。

入籍すると他にもいろいろなものの手続きが必要ですから、効率的に動きたいものです。

印鑑登録も必要な手続きのひとつですが、事前に実印を作成しておくとすぐに印鑑登録することができるので効率的です。

結婚を機に実印を作成される方は多く、当サイトのアンケートでは特に女性の26%が結婚を機に実印を作成されているという結果が出ています。

ネット通販店を利用すれば、来店する必要もありませんので、結婚準備で忙しいなかでもわずかな手間で実印を購入することができ便利です。

問屋価格で安くて高品質な「はんこプレミアム」がおすすめ

| サイトURL | https://www.inkans.com/

|

| 電話番号 | 047-489-5595 平日10:00~13:00 14:30~18:00 |

| 支払方法 | クレジットカード/代金引換/銀行振込/Amazon Pay/コンビニ払い |

| 即日出荷 | 一部可(+300円~) |

| 送料 | 全国一律料金540円 (5,400円以上無料) |

| 彫刻方法 | 手仕上げ/手彫り |

| 印影プレビュー | 注文前(仮)・注文後 ブラウザ回答方式 |

| 旧字対応 | 旧字表からコード入力 |

| 保証 (対応商品のみ) |

10年保証 |

印材の卸問屋からネット通販を運営している会社です。

いつでも問屋価格で購入できるので、高品質な素材を安く購入できるのがポイントです。

もちろん個人情報の取り扱いについての明記や、印影デザインの確認はブラウザ上で行えるので安全性も問題ありません。

「琥珀」「黒水牛」「チタン」毎日10本(実印)割引などのキャンペーンもありますから、お得な情報がないかチェックしてみると良いと思います。

ご夫婦ペアの印鑑の販売もありますから、結婚を期にお揃いで印鑑を作るのも良い記念になります。

/いつでも問屋価格\