社会人になって会社に勤めるようになればみなさん経験するのが契約事務です。

何気なく契約を締結していて、ちゃんとした作法を考えたことがないという中堅社員の方も多いと思います。

契約書といえば、契印や割印という言葉が出てきますが、違いについてちゃんと知る機会って意外とありませんよね。

契約書だけでなく、会社や組織の公式文書にも使われたり、不動産登記書類にも使われます。

私も民間企業や市役所に勤務していましたが、ちゃんと知る機会はありませんでした。

ここでは、契印と割印の違いについて簡単にまとめています。

契印や割印の違いは役割り

契印や割印は、契約書や重要書類の内容が問題で後にトラブルになることを防ぐために考えられたもので、とても古くからあります。

金銭貸借証書など証拠になるような文書を作成するときに、文書の内容を改ざんされる可能性を抑えるために、綴り目や訂正箇所に押印するようにしましょうと明治政府時代にお達しがあったことが始まりです。(明治8年太政官達第77号)

こうみると契印と割印は同じように感じます。

確かに広い意味では同義語として使われることもありますが、正確には使い方に違いがあります。

それぞれの違いについてみていきましょう。

- 契印:文書に改ざんや抜け落ちがないか

- 割印:文書の同一性

契印とは

「けいいん」や「ちぎりいん」と呼ばれます。

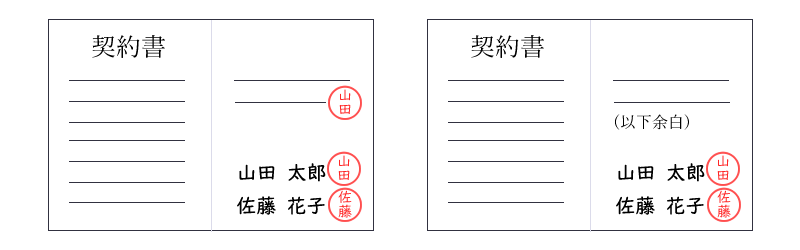

契印は、文書が2枚以上にまたがる場合、その文書が一体のものであることや綴り順を示するためのものです。

さらに、文書の差し替えや抜け落ちを防止できるものです。

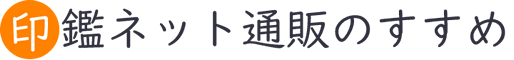

具体的には、2枚以上で構成される文書のページごとに契印を押印して、文書の繋がりをハンコで示します。

しかし、数十ページからなる文書のページをまたぐたびに契印を押印するのはとても大変な作業です。

そんなときは、製本テープなどを使って複数枚の文書を製本してしまいましょう。

そして、製本テープと表紙の表裏をまたぐように契印を押印してしまえば、すべてのページに契印を押印する必要はありません。

- 文書内の署名捺印(記名押印)に使用したハンコを使用する

- 原則として文書内にある署名者全員の契印が必要

契印のない文書は無効?

契印のない文書であっても原則としてそれは有効です。

複数ページにわたる文書に契印を押印しなければならないというルールは基本的にはありません。

契印は書類の信用のために双方が希望して押印するものです。

しかし、個別法で規定されている場合は有効ではありません。

例えば登記申請においては、各用紙の綴り目に契印を押印することが規定されています。

不動産登記規則第46条第1項

(契印等)

第四十六条 申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。

商業登記規則第35条第3項

(申請書の記載等)

第三十五条

3 申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。

割印とは

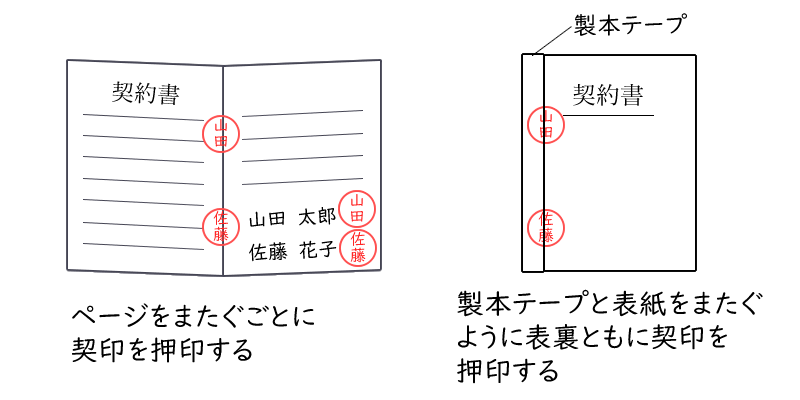

割印とは、複数の文書にまたがるように押印することで、文書の同一性であったり、関連する文書であることを明示するためのものです。

例えば、業務委託契約書などを作成したとき、同じ内容の契約書を2通作成して双方が保管することになると思います。

そのとき、同じ内容であることを示しておくと安心ですよね。

他にも、契約の詳細な仕様だったり、図面だったり契約に付随する関連文書があると思いますが、それがこの契約書に関連しているものだということを明示しておきたいときもあります。

そんなとき、割印を押印しておけば、印影を合わせれば同一性や関連性を客観的に明示しておけます。

他にも、上図の右側のように領収書の管理などにも使われることがあります。

あなたが発行した領収書と、その内容の控えを関連付けることで、発行した書類に責任を持って管理することができます。

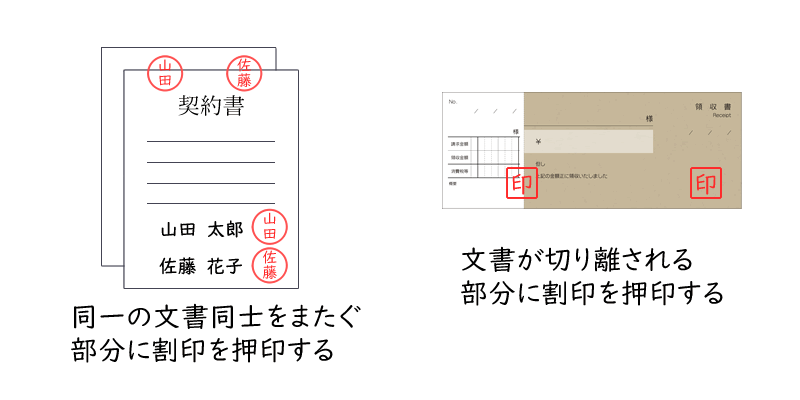

会社などで割印を使うシーンとして多いのは、外部への文書を作成するとき、社内で稟議書や回議書(呼び方は組織により異なります)を作成し、組織内の決裁を受けます。

そのあと、外部の文書として正式に押印して提出することになりますが、そのとき、「稟議書や回議書」と「押印した外部文書」を割印しておくことで文書を管理することがありますよね。

- 文書内の署名捺印(記名押印)に使用したハンコ以外でもよい

- 原則として文書内にある署名者全員の契印が必要

【関連】止め印

契印や割印を押すことの多い契約書には、「止め印」というものがあります。

止め印は、契印と同じく契約書の改ざんを防止するためのものです。

契約書などを作成したとき、余白ができてしまうことがありますよね。

その余白に、勝手な条項が追加されてしまっては困ります。

そこで、「この文書はここで終わりですよ」と示すために押印するのが「止め印」です。

ハンコを押印する代わりに「以下余白」と書いておくことでも同じ効果があります。