実印とセットで効力を発揮する「印鑑証明書」

ここでは、印鑑証明書とはどんな内容のもので、どこでどうやって発行するのかについてお伝えしていきます。

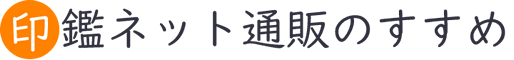

印鑑証明書とは

印鑑証明書の正式な名称は「印鑑登録証明書」です。

正確には、印鑑とははんこの印影のことで、この印影を役所が登録しています。

そして、この印鑑(印影)があなたのものとして登録されていることを証明するのが「印鑑証明書」です。

印鑑の登録がまだの方は「実印として登録できる印鑑・できない印鑑」を先に行う必要があります。

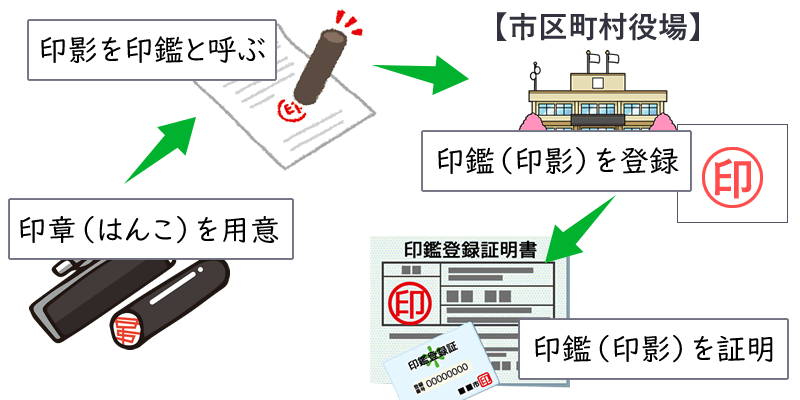

印鑑証明書の記載内容

印鑑証明には、基本的に印鑑登録原票に登録されている事項が記載されます。

多くの市区町村で登録されている内容は次のとおりです。

印鑑証明に記載される内容

- 氏名(外国人住民で通称登録のある場合は、氏名および通称名)

- 生年月日

- 性別

- 住所

- 非漢字圏の外国人が住民票の備考にカタカナを表記を登録している場合は、そのカタカナ表記

住民票の記載事項に変更があった場合、印鑑証明書の記載内容についても市区町村長が職権で修正を行います。

ただし、市区町村をまたぐ引っ越しをした場合には新たに印鑑登録をする必要があります。

詳しくは「引っ越し時の印鑑登録手続き」を参考にしてください。

印鑑証明書に有効期限はあるの?

結論からお伝えすると、公的に印鑑証明書の有効期限は定められていません。

市区町村はあくまでも、印鑑証明書を作成した日付け時点に登録されている情報を証明するためのものだからです。

仮に、印鑑証明書に有効期限があるとすれば、「法律行為の相手方が信用できる期間」ということになります。

もし、4月1日に契約をしたとして、印鑑証明書の発行日が3月31日や4月2日だった場合、相手があなたの印影として信用できるかどうかということです。

印鑑証明書はどこで取る?発行方法解説

印鑑証明書の取得には、原則として印鑑登録証が必要です。

印鑑登録証とは、印鑑登録をしたときに市区町村から交付されるカードのようなものです。(詳しくは「印鑑登録証とは」を参照してください。)

市区町村窓口で発行する

注意しなければならないのは、発行できる市区町村役場は「印鑑登録している役所だけ」です。

旅行先や出張先の市区町村役場では、印鑑証明書を発行することはできません。

手続きとしてはとても簡単で、印鑑登録のある市区町村役場に「印鑑登録証」を添えて、備え付けの「印鑑登録証明書交付申請書」に記入して申請するだけです。

運転免許証などの本人確認書類を求めない市区町村がほとんどですが、心配な場合は念のため本人確認書類を持参するようにしてください。

- 印鑑登録証(カード)

- 本人確認書類(運転免許証など)

- 証明書発行手数料(数百円程度)

印鑑証明書は代理人が発行できる?

印鑑証明書を代理人が発行することはできます。

- 本人から印鑑登録証を預かる

- 代理人が窓口備え付けの申請書に記入し、印鑑登録証を添えて申請

- 手数料を支払う

- 本人の印鑑登録証(カード)

- 委任状(要確認)

- 代理人の本人確認書類(運転免許証など)(要確認)

- 証明書発行手数料(数百円程度)

事前に電話で持ち物を確認すると確実です。

コンビニで発行する

2016年1月から交付されている個人番号カード(マイナンバーカード)を使って、全国のコンビニで印鑑証明書を発行することができます。(コンビニ交付)

コンビニで印鑑証明書を発行するためには、印鑑登録した市区町村が対応している必要があります。

さらに、事前にマイナンバーカードを持っている必要があります。

| コンビニ交付対応市区町村数 | 619市区町村(2019年5月2日現在) |

|---|---|

| 対応時間 | 6:30から23:00 (12月29日から1月3日を除く) |

| 対応コンビニ | セブン-イレブン / ローソン / ファミリーマート / セイコーマート / ミニストップ 等 |

| 対応店舗数 | 全国 約54,000店舗(2018年3月末現在) |

マイナンバーカードを使って証明書が発行できるのは、コンビニだけではありません。

全国のスーパーなど、全国で増加中です。

使い方は、それぞれに設置されている多機能コピー機で操作を行い印刷するだけです。

今まで市区町村役場に設置されてきた「独自の自動交付機」の代わりに、この多機能コピー機を設置している市区町村役場も増加しています。

印鑑証明書をコンビニ交付するメリット

なんといっても、発行可能時間が長いことですね。

通常、市区町村窓口の営業時間は「8:30~17:30」あたりが一般的です。

しかも、土日は証明書を発行することができません。

さらに、市区町村が独自に導入している自動交付機の営業時間も「8:00~20:00」程度が多いと思います。

それに対して、コンビニ交付は年末年始を除く「6:30から23:00」までですから、役所よりも自由度が高いです。

しかも、発行できる場所が全国で数万ヵ所もありますから、仕事先などの出先であってもわずかな隙間時間で印鑑証明書を取得することができます。

そのため、コンビニ交付の手数料を窓口よりも安く設定しているところも多くあります。

印鑑証明書の発行手続きに関するFAQ

-

印鑑証明書はどこで取れますか?

市町村窓口やコンビニの多目的コピー機から発行できます。

(コンビニでの利用にはマイナンバーカードが必要です。) -

印鑑証明書の発行手数料はいくらですか?

各市町村の条例により定めれていて、一般的には300円~350円程度です。

-

印鑑証明書の有効期限は?

一般的に3ヶ月程度と言われていますが、受け取った相手方が判断することになります。